日本ONEボッチャ連盟代表の田中と申します。

ボッチャ歴は2008年から、ONEボッチャ以外には「ボッチャ専門店ストライカスポーツ」「私立!ボッチャ学園」の運営もしております。

”誰でも勝てる”仕組みを作りたい

ONEボッチャの頂点を決める日本ONEボッチャ選手権では、細かく部門分けを行います。

例えば「男子ペア部門」「女子ペア部門」「座位&立位部門」などです。

部門分けは誰でも勝てる、優勝できる可能性を生みだすためです。

第3回の日本選手権では「ショート部門」を設けました。

ショート部門はパラリンピック公式のボッチャ10mコートではボールが届かない人を想定しています。

啓発的な意味を込めて、あえて書かせていただきます。

「誰でも参加のインクルーシブボッチャ」が進展していくにつれ「何をどうやっても勝てない」という対戦があることを私は何度も確認しております。

最も顕著なのは遠距離、コート奥10mに届かない選手です。

対戦相手の届く選手はコート奥10mにジャックを置けば、それで勝てます。

インクルーシブはスポーツに限らず社会全体で進んでいます。

ただインクルーシブであれば必ず良いわけでもないく、「良いインクルーシブ」と「悪いインクルーシブ」があると思うのです。

良いインクルーシブとは混ざり合うことで「楽しい」「嬉しい」と思う人がいる状態です。

悪いインクルーシブとは混ざり合うことで嫌な気持ちになる、楽しくないと思う人がいる状態だと思います。

ボッチャは年齢や性別、障がいの有無による差が出にくいですが完全にゼロではありません。

ONEボッチャは分けます。

それはパラ公式のボッチャではどうやっても勝てない選手がいるからです。

勝てなかった選手がONEボッチャでは勝てた。

優勝、日本一という最高の瞬間を味わえた。

分けることで全体の満足感が向上し、ボッチャ界としてプラスになる。

私はそう考えております。

人々はなぜボッチャをやらないのか?

私がボッチャを知ったのは2008年。

「この競技を広めよう」と思い、体験会、大会などを開いてきました。

最初は障がいある人へ伝えてきました。

「パラリンピックに出たい」と問い合わせをもらったことは何度もあります。

結果、ほとんどの人がやらない、もしくは辞めています※地域差もあると思います

ボッチャに興味ある障がいある人は確実にいます。

ただやりたいと思っても、障がいあるゆえに本人達だけでは出来ないのです。

やり方やルールを伝えるだけではダメで、ボッチャを支える支援者が必要です。

それも「熱心な支援者」です。ボランテイアは呼べば来てくれますが、ボランティアは単発、短期間という性質があります。

例えば大会など一日イベントには来てくれますが、恒久的に、毎週手伝う人はまずいません。

運良く見つかった場合も、支援者の就職、就職、子育て、高齢化などライフサイクルの変化による引退があります。

熱心な支援者をどう見つけるか、もしくは育てるか。

ある日のテレビ番組で、元プロ野球選手が「この競技に恩返ししたい」と子ども向けの野球教室を開いているのを観ました。

「これだ」と思いました。

障がいのない人へはまず普通にスポーツとして紹介する、地域にボッチャ団体ができて一定満足すると競技の発展そのものに興味を持つ。中には障がいある人の支援者になる人もいるでしょう。

「まずはプレーヤーとしてボッチャの世界に入ってもらう」

これなら行けるんじゃないか?と思ったのです。

そこから健常者の人たちを想定して普及活動をしました。

結果うまくいかず。三振と凡打の山です。

理由は様々だと思います。

体験した人は要は「つまらない」もしくは「他のスポーツや遊びの方が楽しい」と感じたのだと思います。

そして、とある体験会がONEボッチャ開発のきっかけになりました。

「私はやらないけどがんばってください」

コロナ禍前の2019年の出来事です。

当時は東京オリパラが翌年に迫り、パラリンピック競技であるボッチャの熱気は高まっていました。

とある公民館から依頼が来ました。

「町内会の子ども向けとしてボッチャを知りたい、体験会を開いてほしい」という依頼です。

当日公民館の会場には20名ほどの小学生以下の子どもたちが集合。

90分ほどのミニ大会をし増した。

最後の挨拶で前に立つ私に低学年くらいの女の子が前に出て挨拶してくれました。

その時の彼女の一言がなければONEボッチャはなかったと思います。

「今日はありがとうございました。私はボッチャやらないけど、これからも頑張ってください」

色んな意味で「マジか」と思いましたが、この偽りない感想のおかげで「そもそもボッチャって面白いのか?」という問いが私の中に生まれました。

私がボッチャを始めたのは仕事が福祉関係だからです。

ボッチャが重度障がいある人の社会参加や生き甲斐づくりに役立つと思ったから、関わることにしました。

スポーツそのものに「面白い」と感じたから普及させようと思ったわけでないのです。

※今はボッチャ面白いと思っていますよ、もちろん

例えば小学校のボッチャ体験会では「楽しかった」と言ってもらえます。

ただ野球やサッカーなど、他の競技と比べてどうなのか。

彼らは国語や算数などの座学よりボッチャの方が面白いから「楽しい」と言っているのではないか。

もっと言えば。

子ども達の娯楽はYouTubeやゲームなど無数にあります。

その中からボッチャを選んでもらうには、相応の面白さがないと選んでもらえない。

当時、私はとある著名なボッチャ選手と話しましたが「今のボッチャ人気はブームだと思う」と言っていました。理由を尋ねると「だってボッチャ難しいよ」とのこと。

東京オリピック・パラリンピックという最大級の追い風でボッチャは認知度は高まりました。

ただ日本でオリパラは最低でも数十年は来ない。

他競技で「一時期流行ったけどルールが厳しくて廃れた」みたいな話も聞くのです。

これは当たり前の話ですが、ボッチャをやっている人は福祉関係が多い。

ただ「ボッチャで共生社会を目指す」という意味では、福祉関係者や共生社会に関心のある人達だけが参加しているのは不十分のハズで、みなさんの目標ではないと思います。

つまりボッチャには福祉に全く関係ない人へ、「様々な娯楽がある中でボッチャを選ぶ」という本来の面白さを磨く視点がいるのではないか、と思ったのです。

「面白さが大事だ」と思った私は「初心者はどこでつまずくのか」と考えるようになりました。

体験会で参加者の表情を観察すると、つまずくパターンがあることに気づきました。

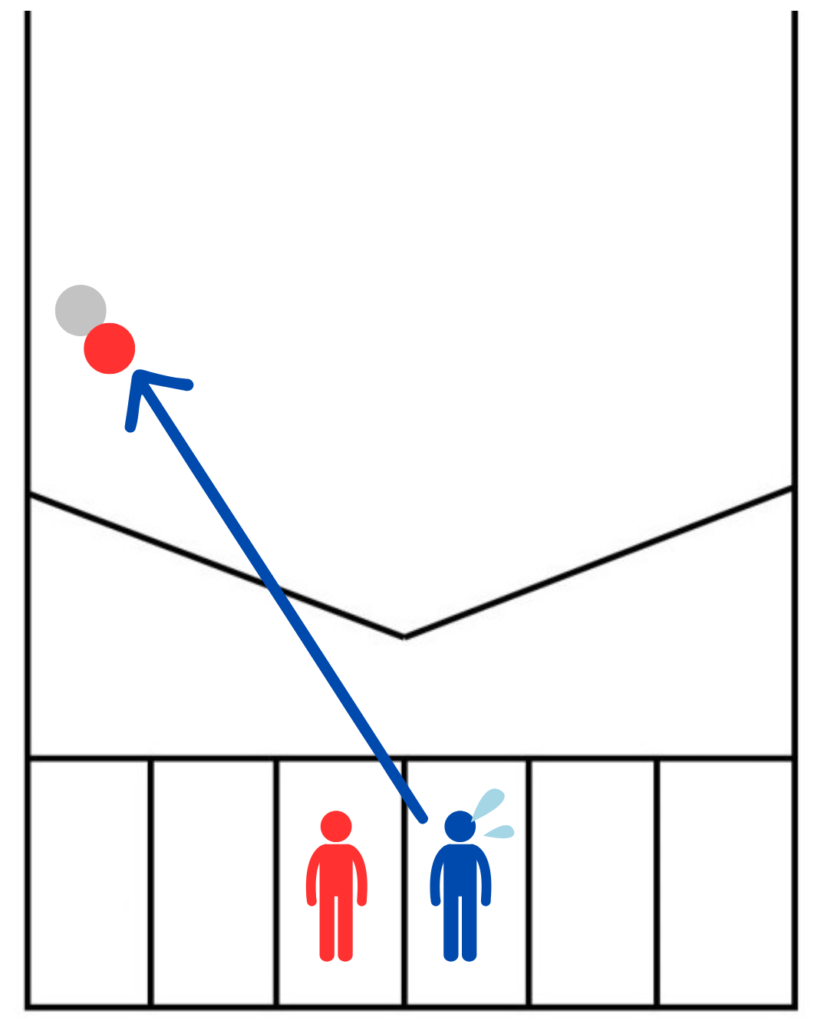

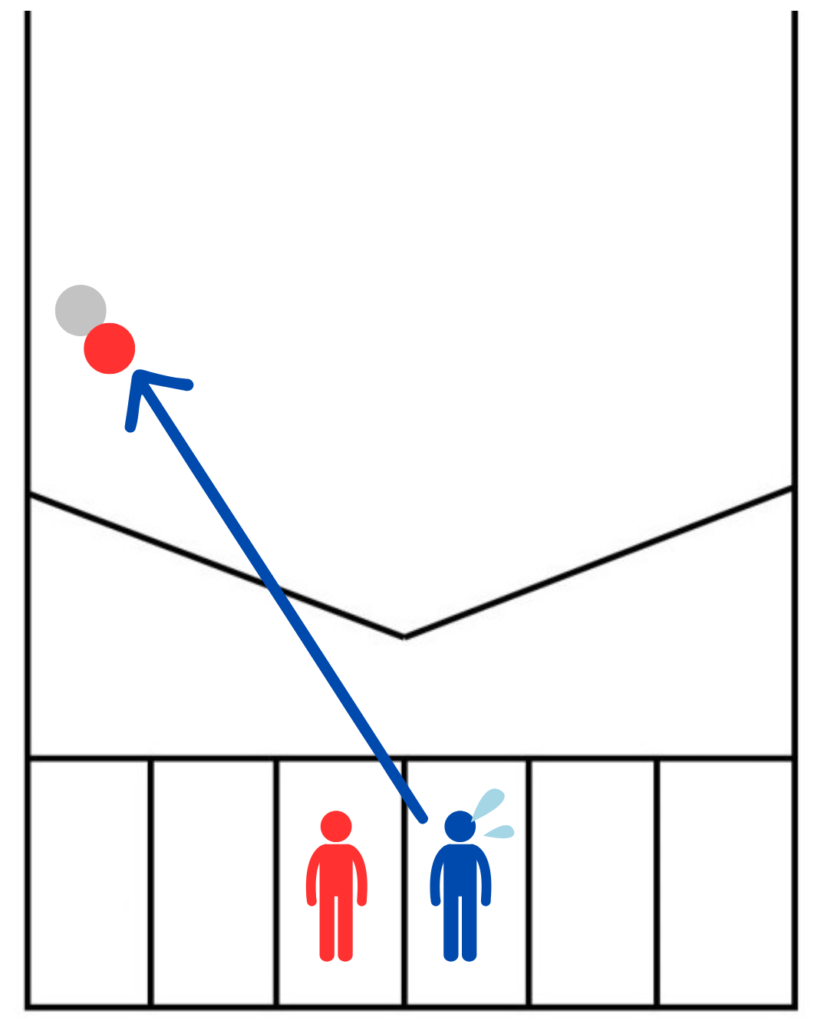

それはジャック(白球)が狙えない場面です。

ジャック前に相手ボールがあり白色が見えない。「どうすればいいの??」と困惑する場面です。

この状況は上級者は返し方を知っていますが、初心者には分かりません。ただ投げるだけ。

初心者はジャックに相手ボールがくっつくと、対処方法が分からず勝負を投げてしまう。

図にすると下の画像のような状態ですね

体験会等を開く方は狙えない状況になったプレーヤーの表情を観察してみてください。

困惑した顔で投げているはずです。

そもそもボッチャの楽しさは以下のような流れだと思います。

「狙える」→「投げる」→「成功」→「やったー♪」

という順番で喜びが湧き上がってくる。ならば最初から「狙えない」となると楽しくない。

ここで運動が苦手な人の話をさせてください。

何を隠そう、私が大の運動音痴。

小学生の頃はクラスで私だけが鉄棒の逆上がりが出来ませんでした。※今も出来ない

中学のころはバスケ漫画が愛読書ですがドリブルが出来ないで選手をやろうとは一切思わない。

バレーボールはレシーブするとボールが後へ飛んでいきます。

卓球は楽しめた方ですが、スマッシュが打ち返せないので本格的にやろうとは思いませんでした。

スポーツには「ハマるか、やらないか」を決める分岐点となる技術があると思います。

ボッチャにも分岐点はあって、それが先述の「ジャック前にくっついた状態からやり返せるか」だと思います。

「ジャック前にくっついた状態でも、やり返せる人はボッチャにハマリ、出来ない人は一線から退く」

他の例では私はテレビゲームが趣味ですが、子どものころゲームにハマった理由は「クリアできたから」が大きいのかもしれません。

私は現実世界では運動音痴だけど野球ゲーム内の私はボタンを押すだけでホームランが打てるのです。

①ボッチャをやって「出来た!」と思えた人は好きになる。

②「スポーツは苦手だけどボッチャは出来た」と思ってくれたのなら、本格的にやる可能性は高い

この仮定を思いついた頃、世間はコロナ禍に入り活動自粛の嵐が訪れました。

当時の私は大規模体験会を開こうと準備中。

「さぁ来月から始めるぞ」となったところでコロナで中止に。

スケジュールが一気に白紙になったので、余った時間をボッチャを簡単にするアイデア探しに費やしました。

ボッチャのルーツを辿り、海外のボッチャ類似競技を調べ、その競技のボールも取り寄せました。

分かったことが2つ。

一つはボッチャ系の競技は欧米ではメジャーであること。

街中に競技場があり、バーやレストランには競技場が併設されています。

二つ目に分かったことは、それら流行っているボッチャ系競技はかなり簡単。

専門知識不要に「投げればなんとかなる」レベルです。

例えばジャック前にボールが集まっても、ボールを少しぶつければ逆転できます。

こうなる理由はボールが硬いからです。

海外のボッチャ系競技はビリヤードをイメージするといいと思います。

ビリヤードのスタートはブレイクショットといって最初から塊を壊しますよね。

そもそもブレイクショットが成立するのはビリヤードボールは硬いからです。

ビリヤードがボッチャ並みに柔らかいボールだったら、ブレイクショットは成立しません。

ボッチャは柔らかいボールが主流ですが、これが難易度を上げています。

柔らかいボールを弾き飛ばすにはかなりのパワーが要ります。

腕の振りを大きくしながら、ボールの真ん中に当てる技術が求められるわけです。

その他、ボッチャの投げる位置が固定、球数が6球と多いのも、難しい方向へ舵を切っていいます。

※難しくした理由はボッチャはアスリート想定のパラリンピック競技だからでしょう。

言い換えればもっと簡単な仕組みがあったら、ボッチャはもっと流行るはずです。

野球で言えばソフトボール、サッカーはフットサルのように簡易化は新たな層へ訴求できます。

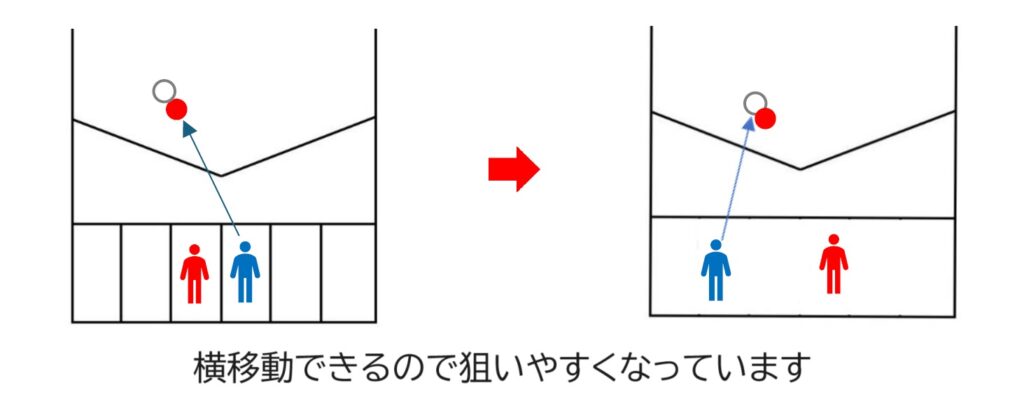

ONEボッチャは欧米で人気の競技にヒントにしました。

ボックス枠をなくし横移動可とすることで、パワーがなくても逆転できるようにしています。

ONEボッチャではターンオーバー(赤と青の入れ替わり)が1エンド中に何度も起こります。

盛り上がるポイントが増えるのと、チームメンバーとの距離が近いのでハイタッチなどもしやすい。

興味深い発見だなぁと思ったのですが。

表情観察をすると「狙える」と思いながらの投球は成功はもちろん、失敗しても盛り上がります。

繰り返しになりますが

「狙える」→「投げる」→「成功」→「やったー♪」

の順番の最初、「狙える」が重要なのだと思います。

セルフジャッジも面白くなる

その他、ONEボッチャはセルフジャッジ、狭いコート、個人とペア戦重視、大会では3エンド制を採用しています。

これらは全て「面白くなるから」という判断で採用しています。

例えば「セルフジャッジの面白さ」です。

セルフジャッジは審判数を気にせず、コートを増やすことができます。

コート数が増えれば試合数が増やせます。

試合数が増えれば、初心者でもどこかで勝つ可能性が高くなります。

大会参加で最悪なのは全敗した場合。

一度も勝てず、見せ場がなかった。こういった人はもう二度と参加しない可能性が高い。

ちなみにONEボッチャはコートも小さいので、狭い場所でもコートは増やせます。

「小さいコートを沢山作ってセルフジャッジで試合を回す」

というやり方が可能になり、総合的な満足度は高くなるでしょう。

セルフジャッジは審判と選手間のもめ事も起こりにくくなります。

何度か大会を経験すると「ベテラン選手が新人のボランティア審判にクレームを付けてもめる」「線を踏んだ、踏まないでもめる」という場面をみたことがないでしょうか。

もめ事が発生すると、楽しい雰囲気は吹き飛びますよね。

怒られている審判の立場から想像してみると、高い報酬でやっているわけではなく善意で来ている人が多い。

選手側の「審判なのだからしっかり覚えてください」は正論ですが、私は「審判にプロフェッショナルを求めるなら相応の報酬を払いましょう」と思います。

これは私の主観なんですが、セルフジャッジが出来る人同士の対戦は極力セルフでやるべきではないか?と思います。

それは審判リスクを善意のボランティアに負ってもらうのではなく自分たちで分けよう、という考えです。

参考までに欧米にあるボッチャ系競技もセルフジャッジという選択肢があります。

例えば予選はセルフで決勝戦は専門の審判が付くなど柔軟性があります。

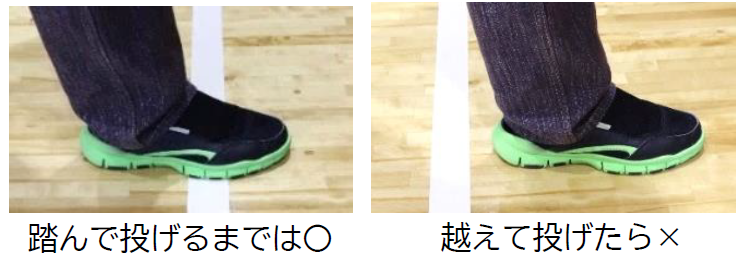

ボッチャの反則は線を踏む、踏まないが主ですが、これはルールの工夫で解消できます。

工夫は「線を踏むまではOK,線を越えてしまったらアウト」にします。

ボッチャに慣れてきた人で線を越える人はまぁいないです。

「踏んで投げるまではOK」の副効果として選手自身も相手の足を気にしなくなります。

もちろん選手任せにするセルフは万能ではないですが、総合的に良い方向へ向かうと実感しています。

苦手がある人にも対応しております

ONEボッチャのルールは基本何かしらの苦手があったり、スポーツが得意ではない人を想像しながら設計しています。

例えば遠距離まで投げることができない人です。

これはコートを狭くすることで対応しています。

大会で3エンド制を採用しているのも、対戦相手が遠距離勝負してきても、3エンド中の2エンドは近・中距離勝負できるからです。

他にもアシスタント用件を緩和し、独自のクラス分けも設ける予定です。

本文冒頭の「人々はなぜボッチャをやらないのか?」で考えると多くの人はボッチャをやっていません。

町内会スポーツでは野球大会よりソフトボール大会の方が多い。

子どもには複雑な麻雀よりもシンプルなドンジャラの方が楽しめます。

人の構造上、簡単で分かりやすい方にユーザー数が多いのは鉄板の法則です。

共生社会を創る、多くの人にスポーツを楽しんでもらう、新たな交流を生みだす、という文脈で考えればONEボッチャに役割はあります。

周りに子どもや遠距離まで届かない人、複雑なルールや精密な投球が出来ない人がいるなら、ONEボッチャをしてみてくださればと思います。

より手軽に没入感を

これは超私個人の話ですがボッチャ及びONEボッチャを通してスポーツ特有の没入感を多くの人に味わっていただきたく願っております。

私がボッチャ普及にハマるきっかけになった一つに「ボッチャをやっているときは不安なことや嫌なことも忘れていられる」という言葉を聞いたことがあります。

例えばテーマパークやライブ、フェスに参加すると、没入感があって普段抱えている悩みやストレスを忘れますよね。

ONEボッチャで提供したいものも、その没入感なんです。

非日常を味わえる、普段頭の中にある不安や悩みをちょっと脇に置いて楽しめる。

終わったあとポジティブな気分になっている。

それがスポーツの良さだと思います。

ONEボッチャを従来のボッチャよりもさらに手軽に没入感が味わえます。

私の勝手な想像ですが。

従来のボッチャではジャックに届かない、押せないなど苦手を抱えていた人がONEボッチャで「届く」「出来る」に代わり、スポーツの没入感を味わえたのなら。それはとても嬉しいことです。

ONEボッチャの大会は「日本ONEボッチャ選手権」という名称で開催しております。

これもイメージは非日常感です。

スポーツ特有の没入感を手軽に、確実に楽しんでいただき、大会後は普段より前向きに明るい気持ちになっていただければ私にとって成功です。

大会は定期的に開催しております。

仕組みは複雑になりすぎないよう注意しながら、改良を加えていきます。

ご興味ある方はぜひご参加ください。